孕育生命是女性独特的生理历程,但分娩后身体结构的改变常让新妈妈们面临诸多困扰。近年来,"骨盆修复"成为产后康复领域的热门话题,然而并非所有产妇都需要这项治疗。科学判断自身需求、避免盲目跟风,是每位产后妈妈的必修课。

一、产后骨盆变化的生理机制

怀孕后期,为适应胎儿娩出,母体分泌大量孕激素和松弛素,使骨盆韧带松弛、产道扩张。这种生理性改变在分娩后并非立即恢复,加之孕期腰椎和骨盆长期负重,约30%-40%的产妇会出现不同程度的骨盆结构异常。医学研究表明,产后6个月是骨盆恢复的"黄金期",超过这个时段,韧带柔韧性下降,恢复难度将显著增加。

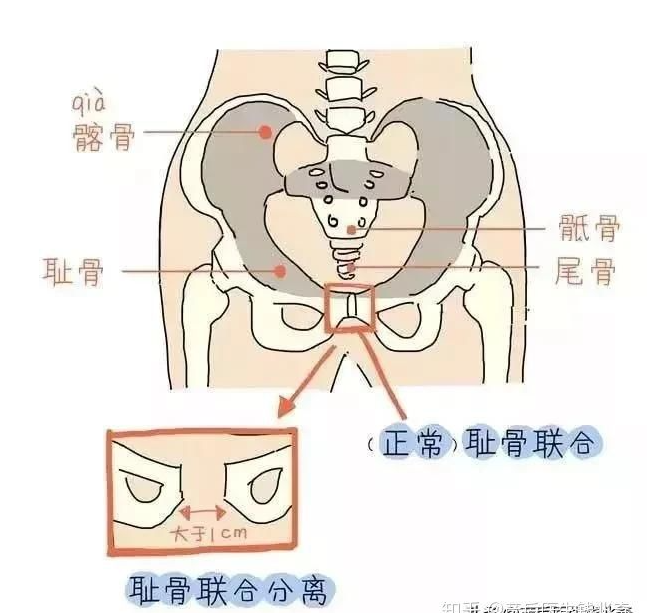

值得注意的是,无论顺产还是剖宫产,孕期激素变化对骨盆的影响是共同存在的。法国一项健康政策研究显示,即使没有经历阴道分娩,孕晚期胎儿入盆过程仍会导致耻骨联合分离,这也是为什么剖宫产妈妈同样可能出现骨盆问题。

二、需要进行骨盆修复的五大指征

(一)持续性疼痛症状

当出现腰骶部酸痛、耻骨联合压痛、腹股沟牵扯痛或臀部放射性疼痛时,可能提示骨盆结构异常。骶髂关节错位会导致"坐卧不宁"的疼痛体验,而耻骨联合分离超过10mm时,甚至会出现行走困难。这些症状若在产后6周仍未缓解,需及时进行专业评估。

(二)体态明显异常

自我检测可发现多种异常体态:站立时双侧骨盆不等高、平躺时触摸髂前上棘不对称、出现长短腿或鞋底磨损不均。典型的"假胯宽"现象——髋关节外侧脂肪堆积,常伴随股骨内旋,这与骨盆前倾前移导致的肌肉代偿密切相关。当体重未增加但穿不上孕前裤子,且伴随小腹突出时,需考虑骨盆旋转或移位问题。

(三)盆底功能障碍

骨盆就像支撑盆腔器官的"脚手架",其结构异常会直接影响盆底肌功能。当出现咳嗽漏尿、尿频尿急、阴道松弛或性生活不适时,往往提示骨盆稳定性下降。临床数据显示,产后盆底功能障碍患者中,78%存在不同程度的骶髂关节错位,这种情况下单纯进行凯格尔运动效果有限。

(四)器官脱垂风险

严重的骨盆失衡可能导致子宫脱垂、膀胱膨出或直肠脱垂。特别是多次分娩的产妇,盆底肌纤维因反复牵拉受损,若伴随骨盆倾斜,支撑力会进一步减弱。中老年女性的盆腔器官脱垂,追溯根源常与产后未纠正的骨盆问题相关。

(五)自我评估异常项≥3项

国际盆底康复指南推荐的自我检测清单包括:腰部臀部疼痛、双膝不等高、脚尖外旋角度不一、臀桥时膝关节不在中线、站立时双肩不等高。当出现3项及以上异常时,即使无症状也建议就医,因为骨盆问题具有"隐匿进展"特性,早期干预能避免远期并发症。

三、科学修复的三大原则

(一)精准评估是前提

专业修复需通过触诊、X光或超声检查,明确是骨盆旋转、耻骨联合分离还是骶髂关节错位。某知名康复机构统计显示,约45%自认为"骨盆变宽"的产妇,实际是脂肪堆积或体态问题,盲目进行手法复位反而可能损伤韧带。

(二)个性化治疗方案

针对单纯骨盆错位,手法矫正配合肌效贴固定效果显著;合并盆底肌损伤时,需结合生物反馈电刺激治疗;而对于脂肪型假胯宽,则应侧重有氧训练和臀肌激活。法国的产后康复体系强调"先评估后治疗",每位产妇需制定包含手法、仪器、运动的三维方案。

(三)功能锻炼不可少

临床实践证实,脱离主动锻炼的被动修复难以持久。推荐的核心训练包括:靠墙站军姿改善骨盆前倾、蚌式运动强化臀中肌、猫式伸展放松腰骶部。这些动作需在专业指导下进行,避免错误发力加重关节负担。

四、理性看待康复市场

当前产后康复市场存在诸多误区,如宣称"骨盆修复能缩小胯宽"的机构,往往忽视了体脂变化的核心作用。事实上,孕期增加的脂肪需通过热量控制和运动消耗,骨盆修复只能恢复正常解剖结构,无法改变骨骼尺寸。选择时可参考"三不原则":不相信速效承诺、不接受未评估的治疗、不盲目购买套餐服务。

产后修复本质是身体功能的重建,而非追求"胯部变窄"的美容效果。当出现疼痛影响生活、体态明显异常或盆底功能障碍时,应及时寻求正规医疗机构帮助。记住,最有效的康复是将专业治疗与自主锻炼相结合,在科学认知的基础上,让身体回归最佳状态,这才是对自己和家庭最负责任的选择。正如法国盆底康复政策所倡导的:产后修复不是消费,而是对未来健康的投资。