盆底肌作为支撑盆腔器官、维持泌尿生殖功能的"生命肌群",其健康状态直接关系到人体核心稳定性与生活质量。随着产后康复需求的增长和运动医学的发展,"能否通过腹部训练实现盆底肌锻炼"成为备受关注的话题。科学研究表明,腹部训练与盆底肌功能之间存在复杂的协同关系,既不能简单等同,也非完全割裂,而是需要建立在肌群协同机制上的科学训练体系。

一、腹部与盆底肌的解剖学协同关系

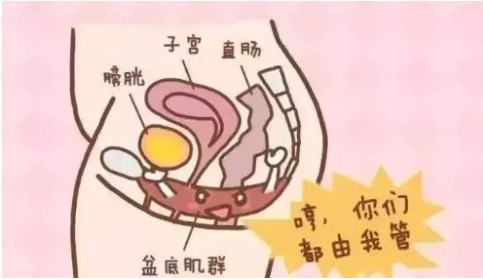

人体核心肌群构成一个相互作用的"圆柱体"支撑系统,其中膈肌为顶端、盆底肌为底端,腹横肌和腰椎多裂肌构成侧壁(网页3)。这种结构决定了腹部肌群与盆底肌存在天然的神经肌肉连接——当腹横肌收缩时,盆底肌会被协同激活。临床实践证实,训练腹横肌可以间接激活盆底肌,这种协同运动模式为盆底肌再训练提供了重要路径。

腹式呼吸训练正是利用这一原理的典型方法。吸气时膈肌下降带动腹部扩张,呼气时腹横肌主动收缩促使腹部回缩,在此过程中盆底肌会自然进行等长收缩。标准腹式呼吸要求吸气3-5秒使腹部最大限度扩张,呼气3-5秒让肚子回缩,胸部保持不动,每天2-3次、每次10-15分钟的训练可有效强化膈肌与盆底肌的协同功能(网页1)。

二、单纯腹部训练的潜在风险

虽然腹部与盆底肌存在协同关系,但盲目进行腹部训练可能适得其反。长期通过上腹部支撑训练增强腹肌力量,会持续增加腹腔内压力,当压力超出盆底肌控制能力时,可能导致盆底损伤甚至盆腔脏器脱垂(网页2)。尤其产后女性在盆底肌肉尚未恢复的情况下进行卷腹、平板支撑等高强度腹部训练,会让受损的盆底肌肉和结缔组织"雪上加霜"。

运动医学研究发现,盆底肌作为小肌群,其疲劳发生时间远早于心肺系统。长跑或长时间运动中,盆底肌耐力不足导致的损伤风险常被忽视。若持续通过快速或高负荷腹部训练增加腹压,身体会启动错误的肌肉代偿机制,久而久之形成异常姿势模式,进一步加重盆底功能障碍(网页2)。

三、科学协同训练的实施路径

实现腹部训练与盆底肌强化的双赢,需要建立"先稳定后力量"的训练逻辑。产后女性应优先进行盆底肌基础功能评估,在专业指导下开展腹式呼吸等低负荷协同训练。具体可采用"吸气鼓腹3-5秒—屏息1秒—呼气收腹3-5秒—屏息1秒"的呼吸模式,通过控制膈肌运动间接激活盆底肌(网页1)。

进阶训练可结合盆底肌主动收缩技术,在进行腹部训练前先进行"预收缩":如咳嗽、打喷嚏或提重物前,主动收缩盆底肌3-5秒,这种"压力预适应"能有效减少腹压骤升对盆底的冲击(网页3)。研究显示,压力性尿失禁患者采用此方法,可使漏尿发生率降低40%以上。

对于腹压敏感人群,需避免卷腹、俄罗斯转体等增加腹腔压力的动作,转而选择死虫式、猫牛式等脊柱中立位核心训练。同时配合生物反馈疗法,通过传感器监测盆底肌收缩情况,确保腹部训练时盆底肌处于正确激活状态(网页1)。瑜伽中的"桥式"变式训练,通过髋关节铰链运动带动臀肌与盆底肌协同收缩,是兼顾腹部塑形与盆底健康的理想选择。

四、日常维护的关键细节

生活方式干预是协同训练的重要补充。保持"站立时耳垂-肩峰-髋骨-踝骨"在同一直线的中立姿势,避免久坐导致的盆底肌松弛;排便时采用蹲姿而非坐厕,减少腹压对盆底的持续压迫(网页1)。体重管理同样关键,腰围每增加10cm,盆底肌承受的压力会增加15%—20%。

值得注意的是,盆底肌属于慢肌纤维为主的肌肉群,耐力训练比最大力量训练更重要。建议每天进行3组各15次的持续收缩训练,每次保持收缩8-12秒,而非追求高强度间歇(网页3)。当出现盆腔疼痛、性交不适或尿失禁加重时,需立即停止训练并寻求专业评估。

腹部训练与盆底肌健康并非对立关系,而是需要在解剖学规律指导下的协同共进。科学的训练体系应包括:呼吸控制为基础、协同激活为核心、姿势调整为保障、生活方式为补充。无论是产后康复人群还是健身爱好者,都应建立"核心系统观",在专业指导下将盆底肌训练融入整体核心训练计划,方能实现既塑造健康体态、又守护生命肌群的长远目标。正如运动康复专家所言:"真正的核心力量,始于盆底,终于呼吸。"