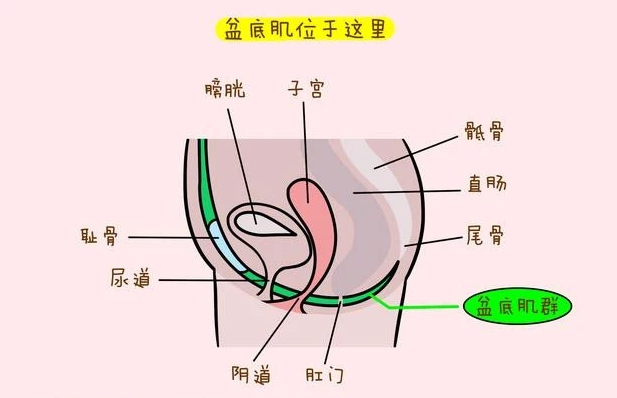

产后盆底肌的恢复是许多女性关注的问题。盆底肌群作为支撑盆腔器官(如子宫、膀胱、直肠)的重要结构,在分娩过程中会受到不同程度的损伤。那么,产后盆底肌能否自我修复呢?答案是:盆底肌具有一定的自我修复能力,但恢复程度因人而异,需结合个体差异及干预措施综合判断。

一、自我修复的生理基础

产后初期,盆底肌确实存在自我修复的生理机制。分娩过程中,胎头压迫导致的盆底肌松弛通常为一过性现象,多数女性在产后1-2个月内,通过身体的自然恢复能力,盆底肌可逐渐恢复至接近孕前状态。这一现象与产后激素水平变化、肌肉弹性自我调节以及局部血液循环改善有关。部分女性在产后通过休息和基础的盆底锻炼,即可达到较好的恢复效果。

二、影响自我修复的因素

然而,自我修复的效果受多种因素影响。首先,分娩方式(顺产或剖宫产)、胎儿大小、产程长短、孕期体重管理等均会影响盆底肌的损伤程度。其次,个体差异如年龄、体质、既往分娩史等也会干扰恢复进程。若产后长期存在盆底肌松弛(如漏尿、盆腔器官脱垂等症状),则需警惕自我修复能力不足,需及时介入专业治疗。

三、促进恢复的干预措施

为提升盆底肌恢复效率,建议在产后早期进行科学干预。凯格尔运动(缩肛运动)作为基础训练,通过收缩盆底肌增强肌肉力量;医院提供的电刺激、磁刺激治疗可通过神经肌肉电刺激促进肌肉收缩;配合中医调理(如针灸、艾灸)或家用修复仪器,可进一步改善局部血液循环与肌肉张力。此外,专业指导下进行的盆底哑铃训练、瑜伽球辅助练习等针对性动作,能有效强化盆底肌群功能。

四、长期管理与注意事项

盆底肌的恢复并非一劳永逸。部分女性虽在产后短期内恢复良好,但随年龄增长或二次分娩,仍可能面临盆底肌松弛问题。因此,长期坚持盆底肌锻炼、定期盆底功能检查至关重要。日常生活中,避免长期负重、保持规律排便、控制体重等健康习惯,也有助于维持盆底肌的稳定性。

综上所述,产后盆底肌具备一定的自我修复能力,但恢复效果受多重因素影响。女性应在产后积极通过科学锻炼与专业干预促进恢复,并建立长期健康管理意识。若存在持续症状,应及时就医评估,避免延误治疗。盆底肌的恢复不仅是身体功能的修复,更是女性长期生活质量的重要保障。