产后盆底肌修复是许多新手妈妈关注的话题。面对市场上琳琅满目的修复项目,不少人对“盆底肌修复是否必要”存在困惑。事实上,盆底肌修复并非智商税,而是关乎女性长期健康的重要课题。

盆底肌损伤:怀孕与分娩的“隐形代价”

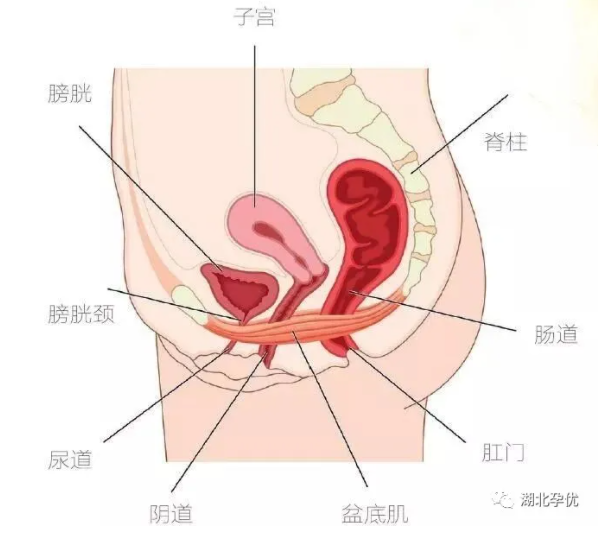

盆底肌群位于骨盆底部,如一张“弹力网”支撑着膀胱、子宫、直肠等器官,维持控尿、控便及性功能。怀孕过程中,子宫重量增加、松弛素分泌使盆底肌逐渐松弛,分娩时(尤其是顺产)肌肉、韧带可能撕裂或过度拉伸。即便选择剖腹产,孕期长期压迫已对盆底肌造成不可逆损伤。若未及时修复,随着年龄增长,女性可能面临尿失禁、子宫脱垂、性生活不适等风险,严重影响生活质量。

修复的必要性:因人而异,但多数需干预

并非所有产后女性都必须进行医疗级修复,但以下情况建议积极干预:

1.症状明显:产后42天复查存在漏尿、盆腔坠胀、阴道松弛等问题;

2.高风险因素:多胎妊娠、胎儿体重过大、产程过长、产后长期负重等;

3.长期预防:即便无症状,修复可增强盆底肌功能,降低更年期后盆底疾病的风险。

对于无显著症状者,正确练习凯格尔运动(需在专业指导下确保动作正确)或可满足需求。

科学修复:时机与方式的选择

●黄金修复期:产后42天至6个月。此时身体激素水平利于恢复,效果最佳。

●专业评估:医院通过肌力测试、电生理评估等制定个性化方案,常见治疗包括电刺激、生物反馈训练等。

●居家锻炼:凯格尔运动为核心(收缩盆底肌5秒,放松10秒,重复10-15次/组,每日2-3组),需避免腹肌代偿。

●警惕误区:拒绝非医疗机构的“精油按摩”“古法推拿”等缺乏科学依据的项目,避免盲目网购仪器。

剖腹产≠无需修复

剖腹产妈妈同样需重视盆底肌康复。孕期持续压迫已损伤盆底肌,产后激素变化进一步削弱其弹性。若忽视修复,未来仍可能面临漏尿、脏器脱垂等问题。

错过黄金期怎么办?

即使错过早期修复,盆底肌训练仍有益。研究显示,持续锻炼可改善肌力,缓解症状。建议通过专业评估制定方案,结合电刺激、手法治疗等综合手段。

结语:重视盆底健康,投资长期幸福

盆底肌修复并非“智商税”,而是对女性健康的长期投资。产后妈妈应通过科学评估,选择正规医疗机构或专业指导下的锻炼,避免盲目跟风。保持乐观心态,积极干预,方能重拾盆底健康,拥抱美好未来。

盆底肌的强健,关乎女性一生的幸福。愿每位妈妈都能在产后修复路上,做出明智选择,绽放自信光芒。